- 來源:現代快報全媒體

- 編輯:高霞

- 時間:2025-07-02 02:36:43

就在蘇超比賽正酣、全民玩梗之際,江蘇“讀城”行動也在火熱進行中。“讀城”行動以“大眾參與的城市文化活動”為主旨,邀請大眾閱讀建筑、閱讀地名、閱讀老字號,城市內涵在走讀之中被越來越多的人了解。

7月3日至7日,第十五屆江蘇書展在蘇州國際博覽中心舉辦期間,江蘇“讀城”行動將落地江蘇書展。現代快報聯合鳳凰新華書店集團有限公司特別策劃了“‘文’有讀城、‘武’有蘇超——‘文武雙全’新江蘇”專題展陳,以書為媒,為讀者打造“書超”蘇超夢幻聯動的現場。當蘇超與“書超”同頻,我們于這場奇妙共振里看到的,遠不只一場球賽或一次活動,而是文化賦能經濟社會發展的生動實踐,是一曲“文武雙全新江蘇”的壯麗交響。

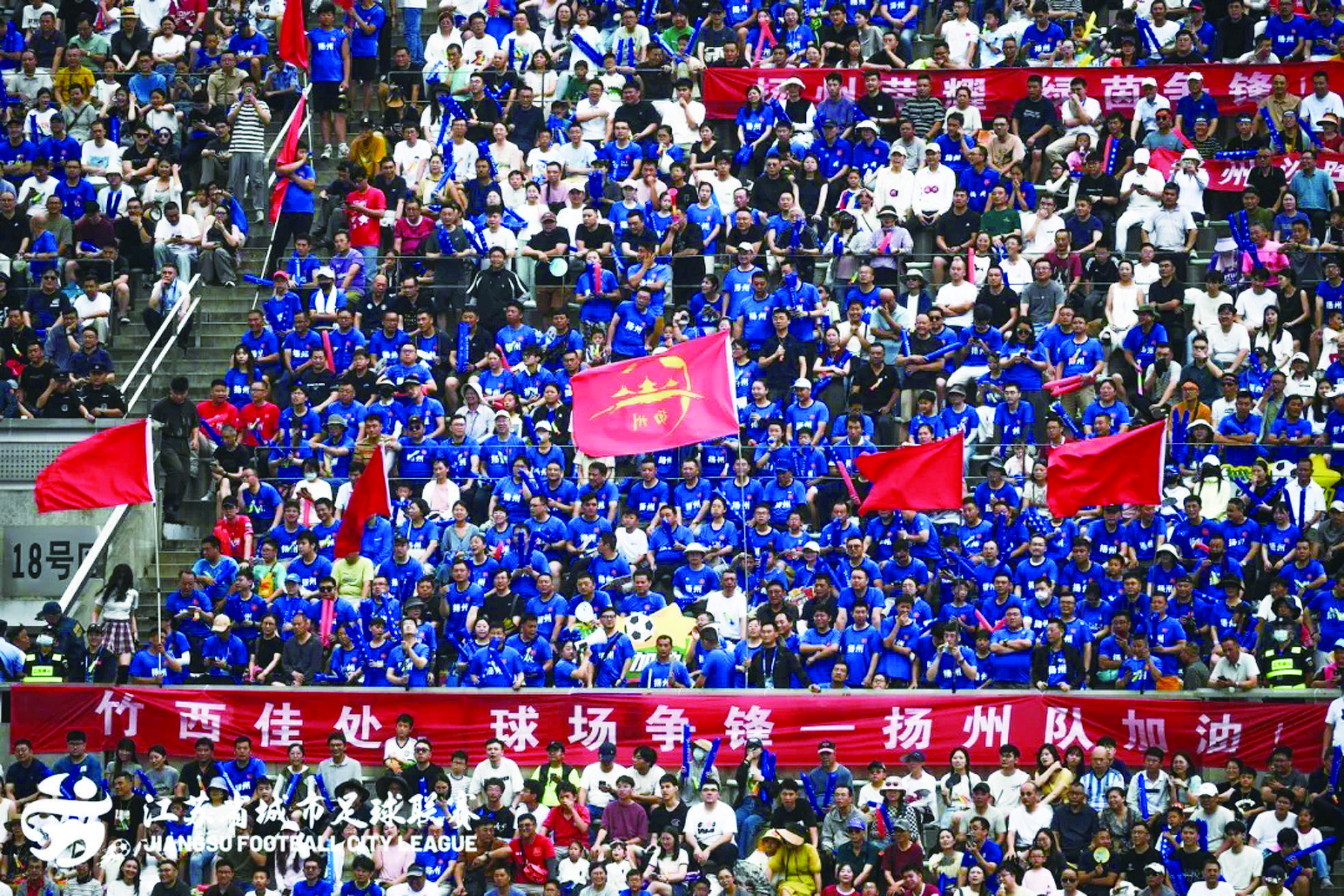

△江蘇省城市足球聯賽 張卓君 攝

以武崇文 馳騁綠茵場的城市IP與文化認同

足球是競技的“演武場”,“武無第二”是其鐵律。蘇超的“比賽第一,友誼第十四”標語能引發共鳴,正是抓住了這種競技精神的核心。

但蘇超的能量遠超賽場:它點燃了城市間的“景點之爭”“美食之斗”“對歌之風”,本質上,這是一場前所未有的“地域文化嘉年華”。

其“破圈”密碼何在?當草根足球的激情碰撞江蘇深厚的地域文化,體育賽事便升華為一場盛大的城市IP秀與集體認同儀式。每一個熱梗都非憑空而來,而是植根于千百年的文化沃土:

表面上,“南哥之爭”是互聯網上火了很多年的、調侃南京的“老梗新玩”;實際上,這一幕折射出了千百年江蘇地名的演變:南京之“南”始于南朝梁代,南通之“南”為清代區分南北通州而設;

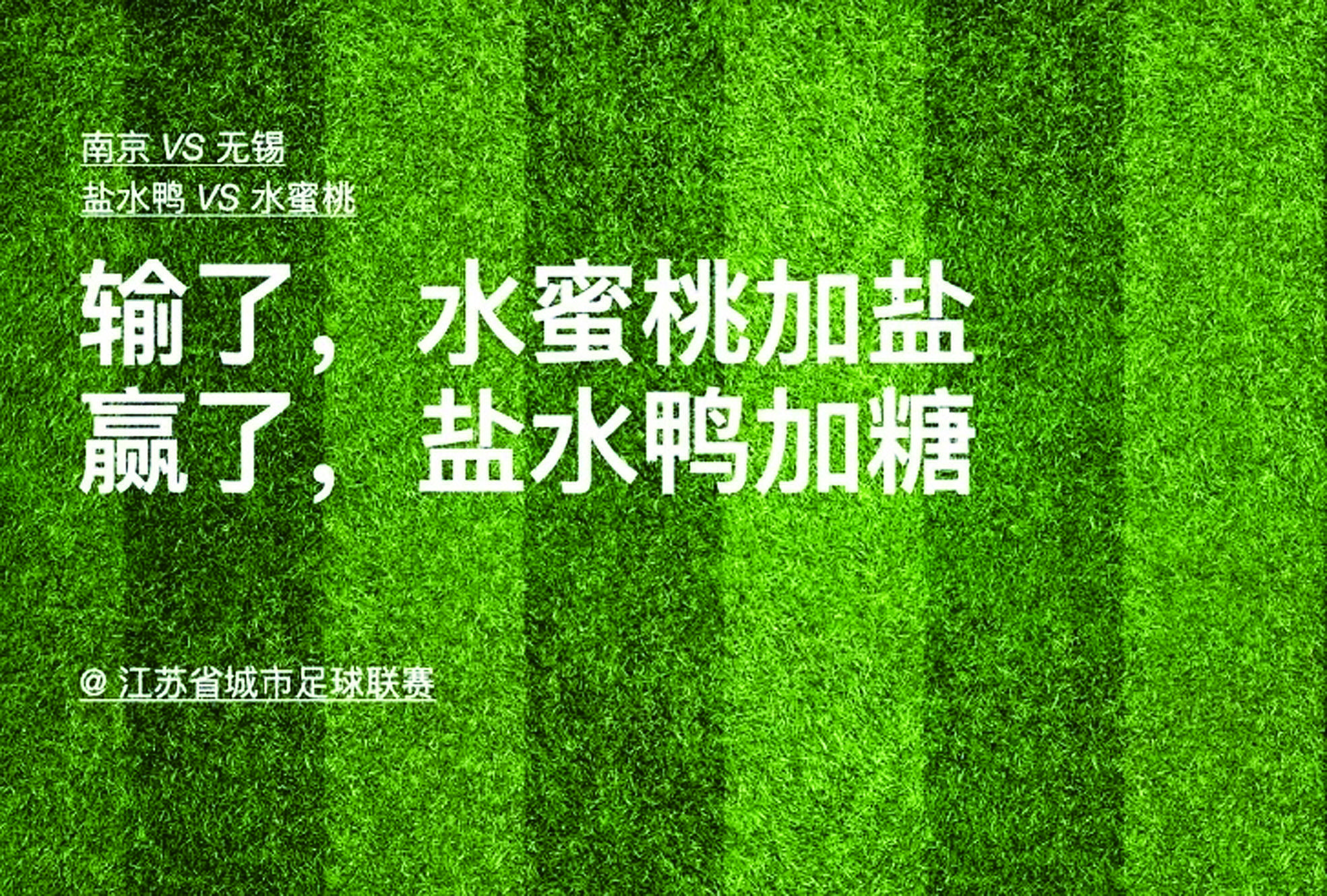

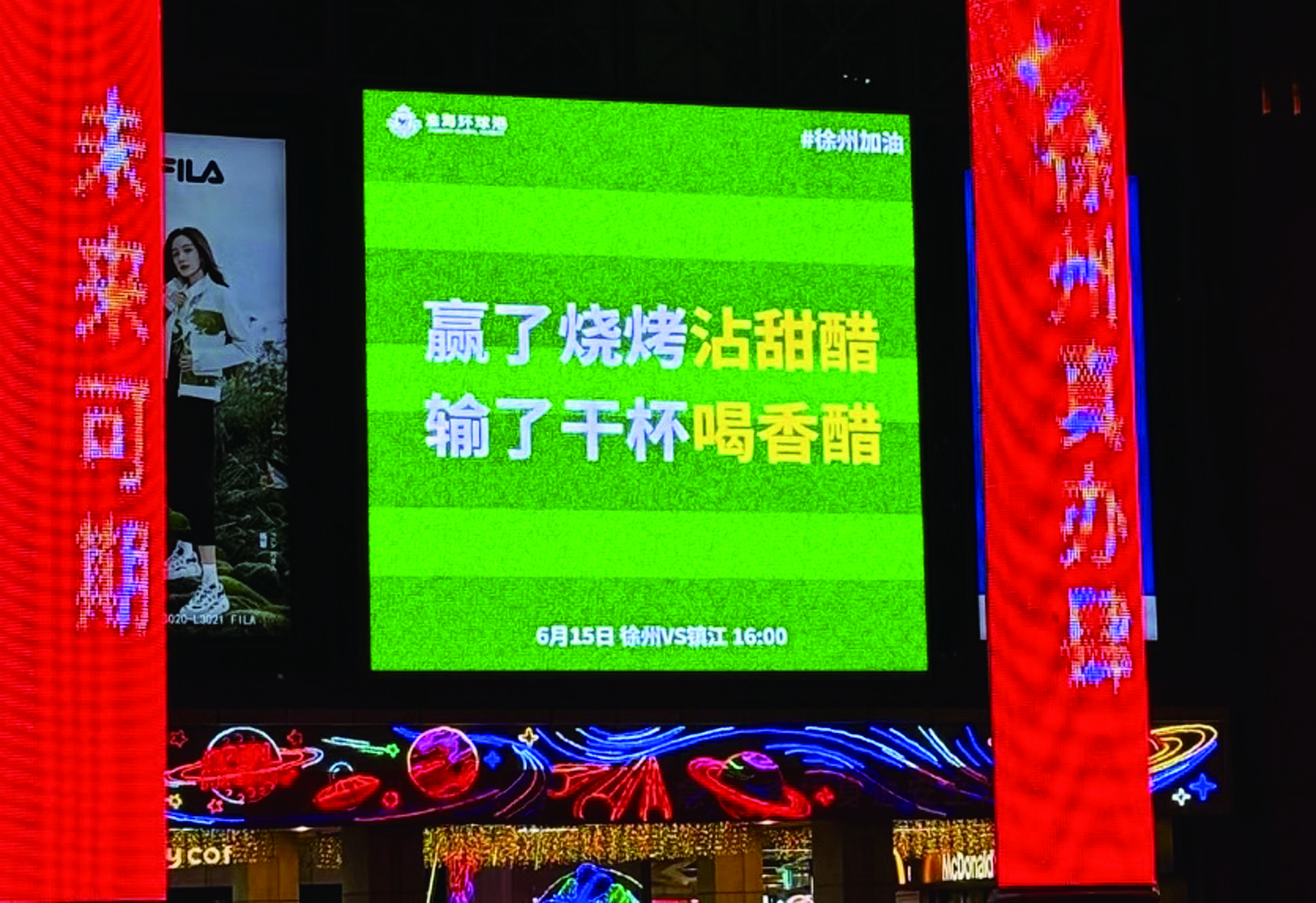

表面上,“輸了水蜜桃加鹽,贏了鹽水鴨加糖”以及“甜醋哪有香醋香”,是對壘城市之間,換了一個方式打擂臺;實際上,“細思恐極”,這或許是諸多名特產、老字號之間“樸實無華的商戰”;

表面上,“主場大營”從五臺山體育館換到南京奧體中心是因為建筑夠“排場”;實際上,這背后折射出的,一座城市“場館一哥”的變遷,究竟承載了多少市民的美好回憶,何其幸哉。

而蘇超的火爆揭示了一個樸素的真理:在當代社會,體育賽事已成為喚醒和強化地域文化認同最直接、最具感染力的載體之一。球隊的“比武”,球迷的“尚武”,都是對城市文化的宣示與守護。

文亦奮武 深挖文化基因庫,“讀城”的點兵、遠征與突圍

如果說蘇超是“以武崇文”,用足球的律動激活集體記憶,那么“讀城”行動則是“文亦奮武”。“讀城”行動以閱讀建筑、閱讀地名、閱讀老字號為主線,它以系統性的挖掘、守護與創新,為地域精神筑起堅實的坐標,其內在的力度與決心,絲毫不遜于賽場上的拼搏。

閱讀建筑是一場“文化點兵”。

走進蘇超各隊“主場”,文化密碼躍然眼前。南京奧體中心的配色,源自紫金山、明故宮、明城墻;徐州奧體中心以“漢代玉琮”為形,融“玉”“帛”之思,彰顯兩漢雄風。建筑不僅是容器,更是凝固的史詩,無聲訴說著城市的靈魂與驕傲。

閱讀地名是文脈的“遠征”。

揚州《致泰州》細數鳳城河、瘦西湖之緣;鎮江《寫給徐州的家書》從西晉“掰飭”恩情。這些充滿機鋒的“家書”“戰書”,實則是以創意方式進行的城市文脈梳理與情感聯結,在幽默中深化了對“我是誰”“從何處來”的認知。

閱讀老字號打響“創新突圍戰”。

以常州為例,天目湖賓館砂鍋魚頭、中吳賓館蘿卜干炒飯借力蘇超出圈,與南京的“蘿卜大戰”讓一些老品牌傳播得更廣。“讀”老字號,在于讀懂時代需求,以創新為刃,在市場中殺出生路,讓傳統煥發新生。

這場“讀城”的文化奮武,為江蘇十三市鍛造獨一無二的“文化鎧甲”:當建筑被賦予新生,當地名不再湮沒,當老字號重煥榮光,文化便不再是博物館里的標本,而成為一座座城市面向未來、自信前行的底氣與鋒芒。

文武雙全 江蘇每座城市都是一本“大書”

熱辣的七月,當蘇超遇上“書超”,又會碰撞出什么樣的激情與火花?

一年一度的江蘇書展是江蘇的文化盛會,今年已舉辦至第十五屆。每一年的書展,都吸引了江蘇讀者的注目。琳瑯滿目的圖書、川流不息的讀者、精彩紛呈的活動,還有一眾名家的加持,“全民閱讀”在江蘇蔚然成風。江蘇文脈源遠流長,自古人文薈萃、典籍浩瀚。中國最早的文學總集《昭明文選》,最早的文學理論巨著《文心雕龍》,都產生于南朝的南京。世界上年代最早、規模最大的百科全書《永樂大典》編纂于明代的南京。中國文學史上最重要的總集《全唐詩》則編纂、印行于清代的揚州……書香文脈在血脈中流淌賡續,江蘇的每座城市都是一本耐讀的“大書”。

正是以書為媒,“‘文’有讀城、‘武’有蘇超——‘文武雙全’新江蘇”專題展區將亮相本屆江蘇書展。在這里,讀者可以閱盡“十三太保”。每個城市都將展陳書寫各自城市文化的書籍,想讀懂十三座城市背后的文化,絕對不可錯過。在展區內,讀者還能深度“讀城”,飽覽江蘇十三市的建筑、地名、老字號,徜徉于此,收獲滿滿。

文武之道 “蘇大強”的底氣、智慧與共生哲學

江蘇的“文武雙全”底氣源于深厚的經濟文化根基。2024年,江蘇GDP突破13萬億元大關,昂首邁入“城均GDP破萬億”階段,經濟增量領跑全國。當然還有深厚的文化“家底”:南京“六朝古都”,無錫“書院林立”,徐州“幾代帝王鄉”,常州“東坡終老”,蘇州“紅塵中一二等富貴風流之地”,南通“近代第一城”,連云港“孫悟空的老家”,淮安“運河明珠”,鹽城“晏殊來了就不想走的地方”,揚州“二十四橋明月夜”,鎮江“滿眼風光北固樓”,泰州“水行滿河,不如海陵之倉”,宿遷“第一江山春好處”。

正是如此,“十三太保”誰都不服誰,卷完“顏值”卷“歷史”,卷完“歷史”卷“格局”,看似“內卷”的盛宴,恰恰是江蘇文化“各美其美,美美與共”最鮮活、最硬核的回答。因為足夠自信,才能直面調侃、敢于“自嘲”;因為底蘊深厚,才經得起這般“玩梗”;因為對未來堅定,“十三太保”才合為“蘇大強”。

但觀江蘇,武之活力何止于蘇超?文之深沉豈止于“讀城”和“書超”?文武之道,一張一弛,共同鑄就了“蘇大強”不可復制的精神內核與面向未來的從容篤定。

現代快報/現代+記者 王子揚 劉靜妍