編者按 今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。80多年前,江蘇大地上先后發生了南京保衛戰、徐州會戰等正面戰場重大戰役;作為華中敵后抗戰的主戰場,中國共產黨領導的八路軍、新四軍馳騁江淮河漢,戰斗在日偽軍麇集的大本營;美蘇等國友人與中國軍民并肩作戰、血灑江蘇,共同譜寫了抗擊法西斯侵略者的壯麗凱歌。

為銘記反侵略正義歷史、緬懷在蘇犧牲抗日軍民,深入揭露日本軍國主義侵略罪行,新華日報即日起推出“浴血江淮河漢 馳騁華中敵后”系列報道,以實地采訪和無可辯駁的史實,生動展現中國軍隊不畏強暴、血戰到底的英雄氣概和抗日軍民視死如歸、寧死不屈的民族氣節,詮釋偉大抗戰精神和勝戰密碼,以80年來戰地的今昔對比,展現在黨的領導下江蘇發生的翻天覆地變化,激勵全省人民不忘過去、珍愛和平、開創未來。

“前幾天,我們又爬了一趟南京江寧上坊鎮馬鞍山,發現數枚中國軍隊使用的子彈殼碎片!”7月10日深夜,聽聞記者重訪南京保衛戰歷史,連續尋跡40年的南京保衛戰戰跡尋研團團長張定勝通過微信給記者發來一條消息。

2022年12月13日,為了紀念侵華日軍南京大屠殺遇難同胞,張定勝和3位尋研團成員登上坊鎮馬鞍山,意外發現當時遭到日軍炮擊的碉堡。“上面有觸目驚心的彈孔,還有抗戰時期守軍留下的墨跡指令。”張定勝回憶說。

歷史不會遠去,真相不會磨滅。

發生在1937年底的南京保衛戰,是在淞滬抗戰失利后,中國軍隊從上海撤回保衛當時首都南京,與侵華日軍展開的作戰。血戰9日,中國軍民斃傷日軍7000多人,南京城雖陷落,但中國軍人用生命詮釋了“一寸山河一寸血”的錚錚誓言。

必敗!必戰!

南京虎踞龍盤、地勢險要,是國民政府所在地,也是兵家必爭之地。1937年12月3日,侵華日軍海陸空三面夾擊向南京進攻。

在中國第二歷史檔案館,記者看到了一份成文于1937年12月11日24時,有關“死守南京”的作戰命令——“衛參作第44號命令”。命令第六條,清晰的紅色筆跡寫道,“各區陣地非有命令不得放棄”。

“這道命令打響了12月12日南京戰場最后的戰斗。可以說,這是一場必敗的戰役,但是也展現出了中國軍民必戰的勇氣。”江蘇省社會科學院研究員、南京大屠殺史研究專家、《南京保衛戰全紀錄》主編之一孫宅巍認為,這份由當時南京衛戍司令長官唐生智向守城各部隊下達的作戰命令,在萬分緊急中展現出中國軍隊視死如歸、不惜一切代價死守南京、誓與南京共存亡的信念。

凝視作戰命令,來自山東的“準大學生”李彥林久久不能平靜。“守軍多守一分鐘,城內老百姓就能安全一分鐘。在敵強我弱的不利局面中,中國守軍頂住了日軍數十次進攻,有幾次甚至還以極少的兵力將攻進城內的日軍抵擋了回去,太不容易了。”剛剛填完志愿表的李彥林,開啟了計劃許久的“紅色之旅”——第一站是南京,“現場重溫這段鮮血染紅的歷史”。

除了守城護百姓,南京保衛戰還有極其重要的戰略意義。長期從事民國史研究的中國第二歷史檔案館研究館員郭必強認為,南京保衛戰從12月3日開始,12月7日進入全線激戰,到12月12日奉命撤退之前,這整整9天時間內,守軍以絕對劣勢對抗兇殘的日軍,可歌可泣,延緩了侵華日軍進攻的步伐,沉重打擊了其囂張氣焰。

省社科院歷史研究所研究員、《南京保衛戰全紀錄》主編之一楊穎奇也認為,南京保衛戰進一步推動了中國抗戰戰略的實施,將日軍的進攻方向引向長江流域,落入持久戰的局面。而南京保衛戰的作戰實踐經驗與突圍的血的教訓,為中國此后的長期抗戰積累了重要經驗,為緊接而來的徐州、武漢等會戰的作戰部署和勝利突圍,也提供了寶貴借鑒。

城市的記憶

7月9日正午,熾熱的陽光灑在南京中華門斑駁的城磚上。志愿者劉曉平站在城墻下,仰望著磚石上深深的彈痕,向駐足聆聽的游客講述那段不能忘卻的歷史。

南京城墻,這座世界上現存最長的古城垣,像一位滄桑的老者,默默記錄著六百多年的城市記憶。而在1937年的12月,它最后一次履行了軍事防御的使命,見證了中華民族最悲壯的抗爭。

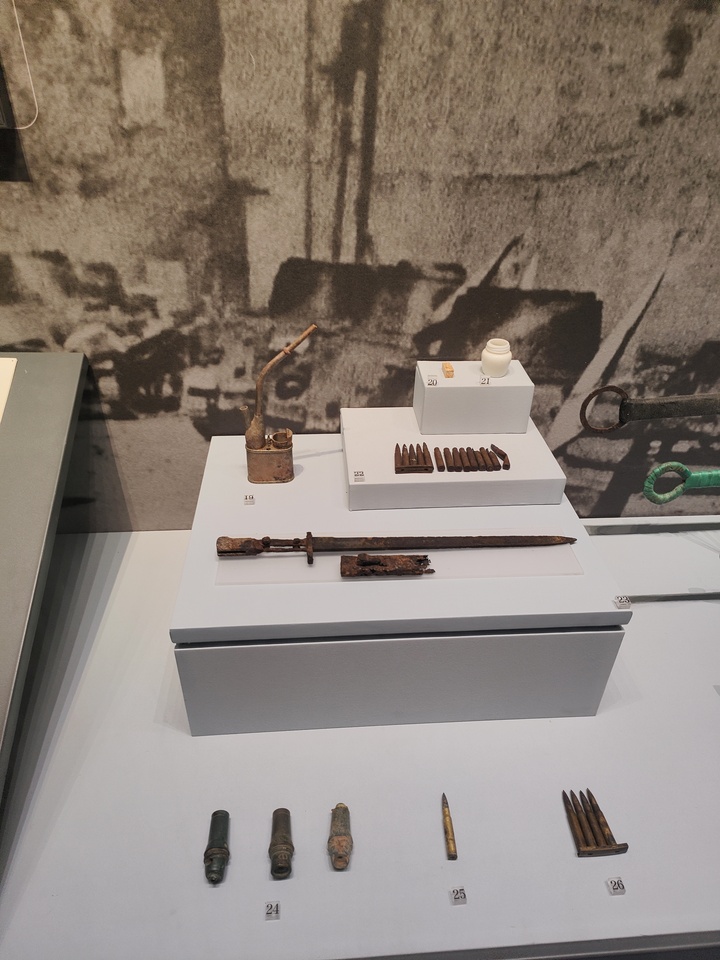

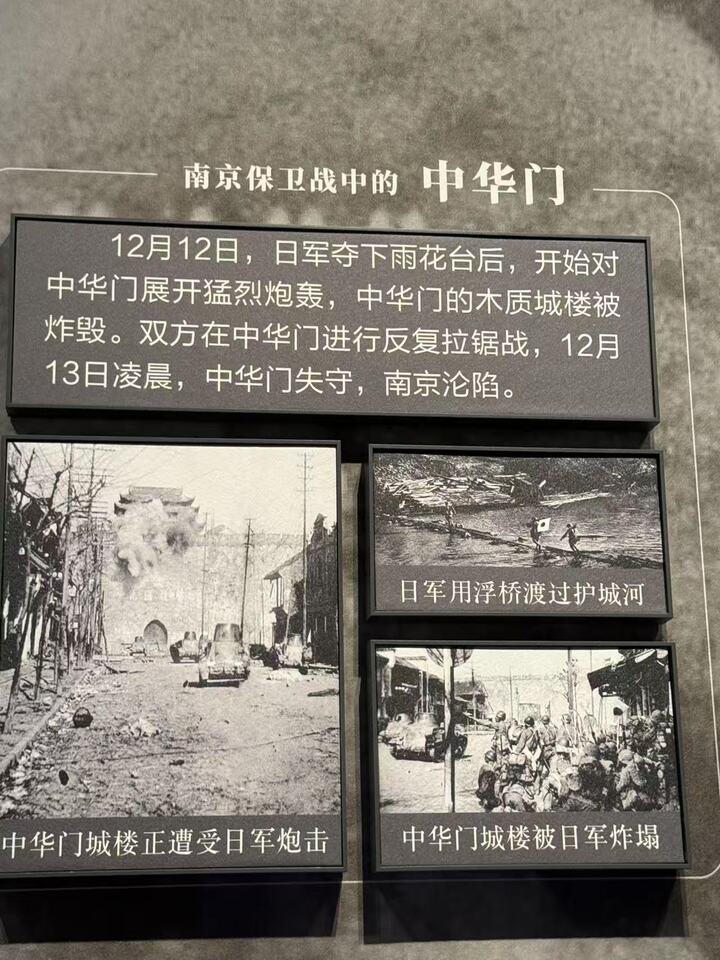

每一次回憶和講述都是對那段歷史的銘記。“12月12日上午8時,日軍炮火開始集中轟擊中華門段城墻。”烈日下,劉曉平邊走邊向來訪者介紹,中午時分,開始不斷有日軍爬上殘缺的城墻。中國守軍并沒有退縮,他們在彈盡糧絕的情況下,用血肉之軀繼續抵抗,一直堅持到13日凌晨。“在南京城墻修繕時,我們還發現了在中華門段的武定門城防工事,工事內德式步槍、子彈刺刀仍在,射手遺骸保持戰斗姿態。”

這些至死未退的士兵,成了南京保衛戰最悲愴的注腳。關于戰爭的慘烈程度,郭必強還向記者講述了一個有待繼續考證挖掘的細節:根據史料記錄,雨花臺曾經有炮臺,但在南京保衛戰后,炮臺遺址卻一直未能找到。

多年來,在明城墻神策門、中山門等處,在明故宮東華門、午朝門上,以及廣泛存在于城郊的碉堡上,張定勝帶領尋研團發現了數不勝數的彈孔。在張定勝看來,這些無聲的遺跡,時刻讓我們銘記這段歷史,這是南京這座不屈服城市的民族精神的體現。

刻入城市血脈的精神密碼

盛夏的南京大學鼓樓校區北園,郁郁蔥蔥、萬物繁茂。刻著“斗雞閘”三個字的路牌靜靜指向校本部大門西側一座西班牙風格小洋樓。這里曾是國民政府軍政部長何應欽的公館,周恩來等中共代表曾在此與國民政府談判并參加國防會議,共同制定中國抗日作戰計劃。

“1937年8月15日,日軍首次空襲南京時,周恩來等人就在公館地下室躲避轟炸。”在南京師范大學歷史系教授經盛鴻看來,在民族存亡的危急關頭,中國共產黨人奔走斡旋,最終促成第二次國共合作,建立起以國共合作為基礎的抗日民族統一戰線,特別是在南京淪陷后,新四軍不久后挺進江南地區,開辟敵后戰場,同時在日軍占領下的南京城內秘密發展地下黨組織,開展隱蔽戰線斗爭。“歷史證明,正是這種全民覺醒、共赴國難的偉大精神,最終支撐中華民族走過了最黑暗的歲月。”

戰爭的硝煙早已散盡,但“血戰到底”的英雄氣概與“石城暗戰”的智慧擔當,早已融入南京的精神血脈。如今,?南京以“開明開放、誠樸誠信、博愛博雅、創業創新”聞名?,這里既有舍生忘死的英雄氣概,又有引領時代的科技文化創新,950余萬南京人民在歷史與現代的交織中找到歸屬。

在南京城墻博物館,一組中山門的今昔對比圖靜靜訴說著歷史變遷:1937年的黑白照片中,南京淪陷之際,侵華日軍騎著戰馬舉行“入城式”,鐵蹄傲慢地踏過城門;而今日的中山門,車水馬龍川流不息,古老的城墻與現代都市交相輝映。

時常有市民游客在此久久駐足,凝神靜思——這是城市的地標,更見證著一個民族從苦難到復興的壯闊征程。它時刻提醒著人們:和平來之不易,中華民族偉大復興之路任重道遠。

新華日報·交匯點記者 陳明慧 鹿琳 實習生 費暢